|

「医療被害防止・救済システムの実現をめざす会」(仮称) 準 備 室 |

| ―「医療被害防止・救済センター」構想の実現をめざして― |

English

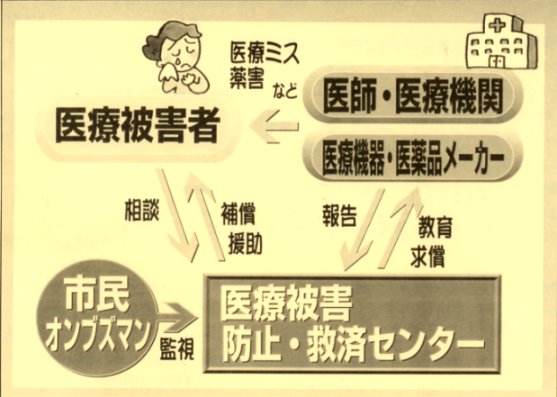

最終更新年月日 2026年2月17日 (Since 2001.9.11)

2016.7 ホームページを移転しました

|

1

.医療事故調査制度の運用開始から昨年10月で満10年が経過しました。 医療事故を減らすべく、真剣に取り組む医療機関が存在する一方、医療事故を隠しこの制度に背を向けている医療機関が存在しています。 このようなことは医療事故調査制度の創設にかかわる中で、「医療事故」の定義を定める医療法第6条の10の条文(案)を見た時に既に懸念されていたところです。すなわち、医療事故の定義について「管理者が予期しなかったもの」と定めたことから、管理者(病院長)の恣意的判断を許す余地がありました。このことについて、当時の医師会の関係者は、「自律性を発揮し、きちんとやるから見ていてほしい」との姿勢を示していました。 医療事故の被害者はかねてより医療事故の調査制度を求めていて、「医療事故調査制度がないよりも、不十分であってもあった方が良い」し、「小さく産んで大きく育てる」という声もあって、この建て付けに賛成し、医療界の「自律性」に期待して見守ることとしました。 2 .医療機関が真剣に医療事故と向き合い、患者の安全(医療の安全)を目指すようになっていくためには、次のようなプロセスが必要なのかもしれません。 (1)重大な医療事故が発生すること (2)そのことが公になって社会から注目されること (3)このまま何もしないで放置していたならば、より一層社会から批判を受けることになるのではないかという懸念が院内で広がること (4)この際、しっかりと改善して事故防止に取り組んでいくという方向性が医療機関の管理者らの間で決定され、具体的な取り組みが開始されること このプロセスの中で特に注目しておきたいのは、(2)の公表の点です。重大な医療事故が発生しても、そのことが隠蔽されてしまうと、患者の安全のために役立てられるべき教訓が生かされず、諸々の改善を図ろうとするきっかけを失ってしまうからです。したがって医療が安全なものになっていくためには、重大な医療事故はすべからくすみやかに公表され(少なくとも院内の職員の中で共有され)、その原因、背景が分析され、改善策が具体的に検討される必要があります。なお、重大な医療事故でありながら、事故について「過失」の有り、無しによって、公表する、しないを決めるというあり方は、医療事故の事実そのものを隠し、沈殿させてしまうことになり、事故から学ぶことができなくなるので、正しい方法とは思われません。 3 .昨年は、厚労省及び一般社団法人日本医療安全調査機構において、制度の運用改善について検討が行われました。 厚労省では6月から10月にかけて「医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会」が5回開催され、12月下旬にそのまとめが公表されました。 (なお日本医療安全調査機構の報告書についてはこちら) また医療の質や安全にかかわる学会等でも、この制度の実情と問題点がテーマとして取り上げられました。私が参加したものとしては、医療事故情報センター(5月31日)、医療過誤原告の会(11月23日)、日本医事法学会(11月29日30日)、医療の安全に関する研究会(11月30日)があります。 このうち、「医療過誤原告の会」の総会(東京)では、「医療被害を防止し被害者を救済したい−安全で質の高い医療を実現するために−」というテーマで1時間の講演をしました。その際のPowerPoint配布資料はこちらです。当日講演会を終え、会のメンバーと懇談する機会がありました。そこで聞こえてきたのは、医療被害者を取り巻く環境の厳しさであり、昔から状況はあまり変わっておらず、特に司法的な救済については後退しているような印象さえ感じました。 4 .医療事故の調査の手法として、事故の根本原因や背景に迫っていくこと、そこから再発防止のための教訓を引き出し改善のため生かしていくことが実践されています。また、目標を用紙の中心に記して、その目標を達成するための課題をその周りに書き出し、さらにそれらを実現していくために必要な日々の行動目標を書き出して一覧にするという手法(マンダラチャート、目標達成シート)があります。この二つの手法を参考にして、用紙の囲みの中心部分に「医療被害を防止し、被害者を救済する」という目標を掲げ、その周りに、問1.どうしたら医療被害を減らし、被害救済できるか。そしてさらに細かく、問2.そのためには何をなすべきか、問3.その中で私にできることは何か を考え書き出して一覧にしてみました。センターニュースNo.449 をご覧ください。 私達の社会、とりわけ医療の世界に、患者安全・被害者救済の文化を構築していくことは簡単な話ではありません。そのためになすべきことは多様に存在していて、相互に複雑に関連し合っています。もちろん一人の力で為しうることでもありません。 「医療被害防止・救済センター」構想は、医療側の方々にとっても、患者側の方々にとっても必要な一つのシステムであり、構想であると思っています。「あったらいいね」「できたらいいね」から「皆で作り上げよう」という力が生まれ、結集できればと願っています。 引き続きご支援・ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。 2026年1月1日 加 藤 良 夫 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新医療事故調査制度がスタートしました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2015年10月より、新しい医療事故調査制度がスタートしました。 この制度には、不十分な点もありますが、これが本来の趣旨・目的に沿って正しく運用され、安全な医療につながっていくことを心から願っております。 日本弁護士連合会発行の『自由と正義』2015年9月号では、この制度に関する特集が組まれています。 私が執筆した一文を以下に掲載しますのでご一読ください。 (無断掲載・転用は禁止されています) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

『自由と正義』66巻9号 「 医療事故調査制度 実務上の留意点、その他の展望 ―患者側弁護士の立場から― 」 PDF文書 13.2MB 2015.10.15 加 藤 良 夫 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 〜 これからも頑張っていきますのでご支援下さい 〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2001年9月11日に「医療被害防止・救済システムの実現をめざす会」(仮称)の準備室ができてから10年以上が経過しました。 この間に「医療事故を防止し被害者を救済するシステムをつくりたい」という黄色の表紙のパンフレットは約2万7000部が配布済です。(2004年5月以降に発行されたパンフレットには、19名の代表呼びかけ人の方のお名前が掲載されています。) またアメリカ在住の知人が医療被害防止・救済センター構想(パンフレットのP.14〜P.17の部分)を英文に訳して下さいました。アメリカのロースクールの先生の助言も得て確定しましたので、このホームページに掲載してあります。 医療事故の防止と被害者の救済のあり方については、世界各国で検討されていることでもあり、今回英訳されたものについては、この問題に取り組んでいる外国の方々にも、関心を持って戴くきっかけになるかもしれません。 医療事故を防止し、被害者を救済するシステムの構築のためにどうか一層のお力添えを賜りたくお願い申し上げます。 皆さんのご協力のメニューとしては、以下のようなことが考えられます。ご協力のお申し出をお待ちしております。 ア.賛同者、呼びかけ人等として名前を出すことができる。 イ.このパンフレットを友人、知人に手渡すなどして広めることができる。 ウ.多額でなければカンパなど物的、財政的支援ができる。 エ.講演会やイベントをする時の臨時のスタッフとして協力ができる。 オ.自宅でテープ起こしや距離的に近ければ発送作業等の事務上の手伝いが できる。 カ. ホームページ作成等のIT関連の協力ができる。 キ. 外国の制度や文献等の調査・翻訳等をすることができる。 ク. 具体的には何もできないが心からの応援を送ることができる。 ケ. その他 パンフレットの作成配布等の活動費については、「医療被害防止・救済活動支援基金」から支援を受けております。

|

弁護士 加藤 良夫

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2025年ご挨拶 2024年ご挨拶 2023年ご挨拶 2022年ご挨拶 2021年ご挨拶 2020年ご挨拶

2019年ご挨拶 2018年ご挨拶 2017年ご挨拶 2016年ご挨拶 2015年ご挨拶 2014年ご挨拶

2013年ご挨拶 2012年ご挨拶 2011年ご挨拶 2010年ご挨拶 2009年ご挨拶 2008年ご挨拶

この構想に関するご意見、ご感想をお寄せください

BCC06176☆nifty.com

(注:☆マークは半角の@に修正してご利用ください)