| ねらい |

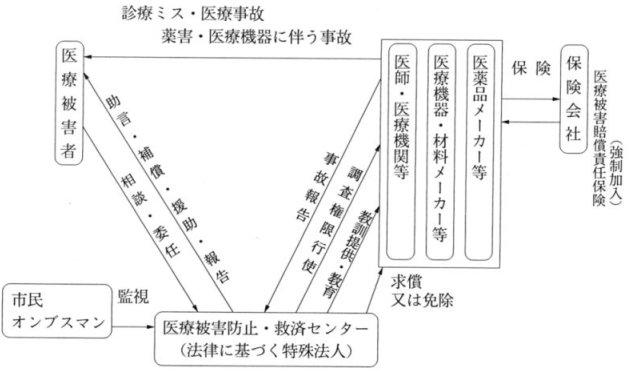

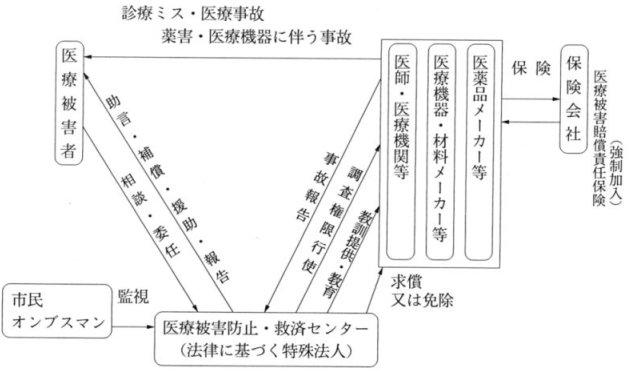

| 医療被害者(医療の場において医療の作為・不作為によって被害を受けた人及び遺族)を速やかに救済するとともに、被害事例から教訓を引き出し再発防止・診療レベルの向上・システムの改善・患者の権利の確立等に役立てる。 |

|

|

| 基本的な視点 |

| ① |

アクセスの容易性(電話,FAX,手紙等による受付) |

| ② |

迅速な救済(相談受付から3ケ月を目安とする) |

| ③ |

判定における公平さ、透明性 |

| ④ |

情報公開(インターネットにホームページを開く) |

| ⑤ |

誤ちから学び医療の質の向上を図る |

| ⑥ |

市民参加、市民監視 |

| ⑦ |

このシステムで救済された人は裁判上の請求権を失う |

|

|

| 内部機構 |

| ① |

受付・相談チーム+カウンセラー+精神科医 |

| ② |

医療被害調査・判定チーム+専門登録医+陪審制 |

| ③ |

教訓を医療現場・教育に生かすチーム+講師陣 |

| ④ |

補償金管理・運用・送金チーム |

| ⑤ |

求償活動チーム(嘱託弁護士による提訴、弁護士会あっせん・仲裁センターへの申立など) |

| ⑥ |

広報チーム(活動内容の広報、収集した情報の整理・広報) |

| ⑦ |

政策立案チーム(安全な医療、医療の質向上等の為の施策を立案する) |

|

|

| 1.センターの基本的性格 |

| ① |

法律に基づく特殊法人とし、一定の実効性のある調査権限を付与する。 |

| ② |

理事の過半数は患者・市民とする。 |

| ③ |

センターの職員は原則として一般公募方式で採用する。 |

| ④ |

現行の「医薬品機構」を分割・再編することならびに「消費生活センター」や関連するNGOなどとの連携も検討する。 |

|

|

| 2.補償金の財源 |

| ①補助金(国、都道府県) |

|

④製薬会社・医療機器メーカー等拠出金 |

| ②健康保険・窓口患者一部負担金 |

|

⑤求償金 |

| ③医療関係者・医療法人等拠出金 |

|

⑥寄付金 |

|

|

| 3. |

センターは無過失でも因果関係があれば補償する。(なお後遺症についての補償金は年金払方式とする。) |

|

|

| 4. |

センターが補償するかどうかについては、「著しく意外な結果となったかどうか」「医療行為によっていかにも気の毒な結果になったかどうか」等を基本として判定することとし(病気そのものによる死亡等は除外される)、専門医の意見も参考にしつつ陪審員(40歳以上60歳未満の市民・有権者名簿の中から無作為に選出、12名で一チーム、市単位で何百・何千というチームが可能)の合議によって決する。この決定に対しては、不服申立ができる。 |

|

|

| 5. |

少額事件についても救済する。(但、当面は深刻な被害に限って救済することも考えられる。) |

|

|

| 6. |

過失があるケースについてはセンターが求償すること(賠償請求権の代位行使)ができる。 |

|

但し、 |

①日頃より誠実に活動(医療実践・企業活動)してきており、 |

|

|

②速やかに(医療被害者からクレームが出される前に)センターに報告がなされ、 |

|

|

③再発防止の改善策を誠実に立案し実行した時、 |

には求償を軽減乃至免除することができる。

|